看板通販サインシティです。

今回は神社にある看板をご紹介します。

神社の御由緒書き看板は、参拝者にその神社の歴史や御祭神、御神徳を伝えるための重要な役割を担います。単なる案内表示ではなく、神社の顔として、その格式や由緒を後世に語り継ぐ象徴ともいえる存在です。

この記事では、神社の運営に携わる方々に向けて、御由緒書き看板を製作する上で必要となるデザインの考え方、素材の選定などをご紹介します。

また、それ以外にも運営上で必要となる駐車場看板、案内板、バリケードなどもご紹介します。

神社の由緒書き看板が果たす大切な役割

神社の御由緒書き看板は、初めて訪れた参拝者がその神社の歴史的背景や御祭神を知るための最初の窓口です。

看板に記された御由緒を通じて、参拝者はご神徳への理解を深め、より敬虔な気持ちで参拝に臨むことができます。

また、地域住民や氏子にとっては、自分たちが護り伝えてきた神社の価値を再認識し、郷土への愛着や誇りを育むきっかけにもなります。

このように、由緒書き看板は神社のアイデンティティを明確に示し、人々と神様との繋がりを強めるという大切な役割を果たしています。

神社の格式を高める由緒書き看板のデザイン例

御由緒書き看板のデザインは、神社の第一印象を決定づける重要な要素です。

社殿や境内の景観と調和し、神社の持つ歴史や格式を体現するものでなくてはなりません。

素材の選定から文字の書体、レイアウトに至るまで、細部にわたる配慮が求められます。

木、石、金属といった素材ごとの特性を活かすことで、伝統的な風格からモダンな印象まで、神社の御由緒を伝えるにふさわしい、多彩なデザイン表現が可能となります。

ここでは、代表的な素材別のデザイン例を紹介します。

伝統的な風格を醸し出す木製看板のデザイン

木製の御由緒書き看板は、日本の神社の伝統的な景観に最も自然に溶け込むデザインといえます。

特に、国産のケヤキやヒノキ、クスノキなどの一枚板を用いた看板は、その美しい木目と重厚感で荘厳な雰囲気を醸し出します。

文字は彫刻で表現し、墨入れを施すのが一般的で、書家の手による格調高い書体を選ぶことで、より一層風格が高まります。

また、雨風から看板を守るために銅板葺きなどの屋根を設けるデザインも多く見られます。

年月を経るごとに風合いが増し、神社の歴史とともに深みを帯びていく点も木製看板の大きな魅力であり、御由緒を永く伝えるにふさわしい温かみを持っています。

高級感と耐久性を両立する石製看板のデザイン

石製の御由緒書き看板は、その永続性と重厚感から、神社の威厳と不変の歴史を象徴するデザインとして選ばれています。

黒御影石や白御影石などの硬質な自然石は、風雨や紫外線による劣化が極めて少なく、長期間にわたって美しい状態を保つことが可能です。

文字は石の表面に深く彫り込むため、風化しにくく、視認性にも優れています。

石の表面を磨き上げた鏡面仕上げは高級感を演出し、逆に自然な質感を残した仕上げは周囲の自然と調和します。

設置には強固な基礎工事が必要となりますが、一度建立すれば半永久的に神社の御由緒を後世に伝え続けることができる、信頼性の高い選択肢です。

モダンで手入れがしやすい金属製看板のデザイン

ステンレスや銅、真鍮などの金属を使用した御由緒書き看板は、伝統的な意匠に現代的な感覚を取り入れたい場合に適したデザインです。

特にステンレスは錆びにくく耐候性に優れており、メンテナンスが容易という実用的なメリットがあります。

表面にヘアライン加工や梨地加工を施すことで、落ち着いた質感とシャープな印象を両立できます。

文字や紋は、腐食加工(エッチング)によって精密に表現することが可能で、細かいディテールも鮮明に描出できます。

木材や石材といった異素材と組み合わせることで、独自性のあるデザインを生み出すこともでき、神社の御由緒を新たな形で表現する手段となります。

由緒書き看板に使われる素材の種類とそれぞれの特徴

御由緒書き看板の製作において、素材の選定はデザインの方向性や耐久性、そして全体の費用を決定づける極めて重要な工程です。

それぞれの素材が持つ特性を深く理解し、神社の格式、境内の雰囲気、設置環境、そして将来的な維持管理までを総合的に考慮して選択する必要があります。

木材の持つ温かみ、石材の持つ永続性、金属の持つ現代性など、御由緒をどのような形で後世に伝えていきたいかに応じて、最適な素材は異なります。

ここでは、代表的な素材である木材、石材、金属について、その特徴を詳しく解説します。

温かみと重厚感を演出する「木材」

木材は、日本の伝統建築と親和性が高く、神社の荘厳で温かみのある雰囲気を表現できる素材です。

特にケヤキは木目が美しく硬質で耐久性に優れ、高級な看板材として古くから用いられてきました。

ヒノキは特有の芳香と美しい光沢を持ち、格式の高さを感じさせます。

これらの木材は、年月を経ることで色合いが深まり、神社の歴史の積み重ねとともに味わいを増していきます。

ただし、自然素材であるため、屋外に設置する際は反りや割れを防ぐための適切な乾燥と、防腐・防虫効果のある塗装が不可欠です。

定期的なメンテナンスを行うことで、長きにわたり神社の御由緒を伝え続けることができます。

永続性と威厳を象徴する「石材」

石材はその耐久性とメンテナンスの容易さから、永続性を重視する御由緒書き看板に最適な素材です。

代表的な御影石は硬度が高く風化に強い性質を持ち、黒、白、赤、錆色など色の種類も豊富で、神社のイメージに合わせて選べます。

文字を深く彫り込むことで、経年による摩耗にも強く、何世代にもわたって御由緒を明確に伝えられます。

石材の持つ重厚感と自然な風合いは、神域の厳かな雰囲気を一層高めます。

ただし、重量があるため、設置にはクレーンなどの重機を用いた大掛かりな工事と、しっかりとした基礎が必須となり、初期費用は他の素材に比べて高くなる傾向にあります。

耐候性に優れシャープな印象を与える「ステンレス」

ステンレスは金属の中でも特に錆びにくく、酸性雨や塩害にも強い優れた耐候性を持つ素材です。

そのため屋外に設置する御由緒書き看板の素材として非常に実用的であり、メンテナンスの手間を大幅に軽減できます。

表面の仕上げ方によって印象が大きく変わり、光沢を抑えたヘアライン仕上げは落ち着いた高級感を、鏡面仕上げはモダンで洗練された雰囲気を与えます。

文字や図案は薬品で金属を溶かして凹凸をつける腐食加工(エッチング)で表現されることが多く、非常に繊細でシャープな表現が可能です。

現代的なデザインの社殿や、境内施設との調和を考えた場合に有力な選択肢となります。

経年変化の美しさが魅力の「銅・真鍮」

銅や真鍮は、設置当初の輝きから、時を経て徐々に色合いが変化していく「経年変化」が最大の魅力です。

銅は酸化することで赤褐色から深みのある緑青へと変わり、真鍮もまた落ち着いたアンティーク調の風合いを帯びていきます。

この変化は、神社の歴史が刻まれていく様を象徴するかのようで、他にない独特の風格と味わいを醸し出します。

腐食加工や鋳造によって製作され、重厚感のある表現が可能です。

特に、銅板葺きの屋根を持つ社殿など、境内に同じ素材が使われている場合、統一感が生まれて景観に美しく溶け込みます。

神社の御由緒に、時の流れという価値を加えたい場合に適した素材です。

コストと耐候性の両立 アルミ複合板

一般の商業看板の大部分がアルミ複合板をベースの材料として使用しています。金属板よりも軽量でありながら耐候性も備えており、コストパフォーマンスの高さが魅力です。

由緒書き看板を製作する際の基本的な流れ

神社の御由緒書き看板を製作するプロジェクトは、思い立ってすぐに完成するものではなく、計画的かつ段階的に進める必要があります。

まず、看板の核となる御由緒の文章を確定させることから始まり、デザインや素材の検討、専門業者との打ち合わせ、そして最終的な設置工事へと続きます。

それぞれのステップで適切な判断を下していくことが、後悔のない、神社にふさわしい看板を建立するための鍵となります。

ここでは、看板製作を円滑に進めるための基本的な4つのステップについて解説します。

ステップ1:看板に記載する由緒の文章を用意する

由緒書き看板製作の第一歩は、その中心となる御由緒の文章を準備することです。

これは看板の魂ともいえる部分であり、最も時間をかけて丁寧に進めるべき工程です。

神社の創祀の時期、御祭神、主な御神徳、歴史上の重要な出来事、地域の関わりなどを、古文書や地域の郷土史、過去の記録などを基に正確にまとめます。

宮司や氏子総代、地域の歴史に詳しい方々で委員会などを組織し、内容を吟味、推敲を重ねるのが理想的です。

文章は誰が読んでも分かりやすい平易な表現を心がけ、看板のサイズによって文字数には制約があるため、最も伝えたい要点を簡潔にまとめることが求められます。

ステップ2:デザインの方向性と使用する素材を決定する

記載する御由緒の文章が確定したら、次はその文章をどのような形で表現するかの検討に移ります。

まずは、看板を設置する場所の景観や社殿の様式との調和を最優先に考え、全体のデザインの方向性を定めます。

伝統的な和風のデザインを追求するのか、あるいは現代的な要素を取り入れるのかを決定し、それに合わせて看板の形状、大きさ、書体などを具体化していきます。

次に、そのデザインイメージを実現するために最適な素材を選定します。

木材の温かみ、石材の重厚感、金属のシャープさなど、それぞれの特性を理解し、神社の格式や予算、メンテナンス計画に合致したものを選び出します。

由緒書き看板の製作にかかる費用の内訳

御由緒書き看板の製作にかかる費用は、看板の規模や素材、デザインの複雑さによって大きく変動します。

予算を計画する上では、費用がどのような要素で構成されているかを理解しておくことが不可欠です。

主な内訳は、看板そのものの価格である「本体価格」、文字やデザインを形にするための「加工費用」、そして現地に設置するための「施工費用」の三つに大別されます。

これらの内訳を把握することで、どこに重点を置いて予算を配分すべきか、また費用を調整する際の判断材料とすることができます。

看板の素材やサイズによって決まる本体価格

製作費用の中で最も大きな割合を占めるのが、看板本体の価格です。

この価格は、主に使用する素材の種類と、看板のサイズ(縦・横・厚み)によって決まります。

素材については、一般的にステンレスなどの工業製品よりも、良質な天然の木材や石材の方が高価になる傾向があります。

特に、木目の美しい国産のケヤキの一枚板や、大きく厚みのある御影石などは、希少価値が高く、それに応じて価格も上昇します。

建立を計画する際には、まず神社の格式や景観にふさわしい素材を選び、その上で予算に応じて実現可能なサイズを検討していくというアプローチが現実的です。

御由緒を記すのに十分な面積を確保することも重要です。

文字の彫刻やデザインにかかる加工費用

看板本体の価格に加えて、御由緒の文章や神紋などを看板に表現するための加工費用が必要です。

この費用は、加工の難易度や作業量によって変動します。

例えば、文字を彫刻する場合、彫る文字数が多ければ多いほど費用は増します。

また、機械彫りか、職人による手彫りかによっても単価が異なります。

さらに、彫った文字に墨や塗料を入れる作業、金箔を施すといった特殊な仕上げを行う場合は、追加の費用が発生します。

金属製看板における腐食加工(エッチング)では、デザインの複雑さや加工面積が費用に影響します。

伝えたい御由緒の文字量やデザインの凝り具合が、この加工費用に直接反映されます。

現地での設置や基礎工事に必要な施工費用

完成した御由緒書き看板を現地に設置するための施工費用も、総費用に含めておく必要があります。

この費用には、看板を製作工場から設置場所まで運ぶ運搬費、作業員の技術料や人件費が含まれます。

特に石製のような重量のある看板を設置する際には、クレーン車などの重機が必要となり、その使用料も加算されます。

また、看板が風や地震で倒れることがないよう、地面にコンクリートの基礎を打つ工事も多くの場合は必須です。

この基礎工事の費用は、看板の規模や設置場所の地盤の状態によって変わります。

見積もりを取る際には、これらの施工関連費用がすべて含まれているかを確認することが大切です。

神社運営に必要な看板・掲示板

神社運営には由緒書き看板以外にも必要な看板がいくつかあります。駐車場看板、立入禁止看板、バリケードなどです。

駐車場看板

参拝者が神社を訪れた時、最初に必要となる看板が駐車場看板です。スタンド看板、自立看板、プレート看板、路面表示などの種類があります。

立入禁止看板

神社には関係者以外の方の立入りを禁止している場所もあります。そのような場所に必要な看板が立入禁止看板やバリケードです。

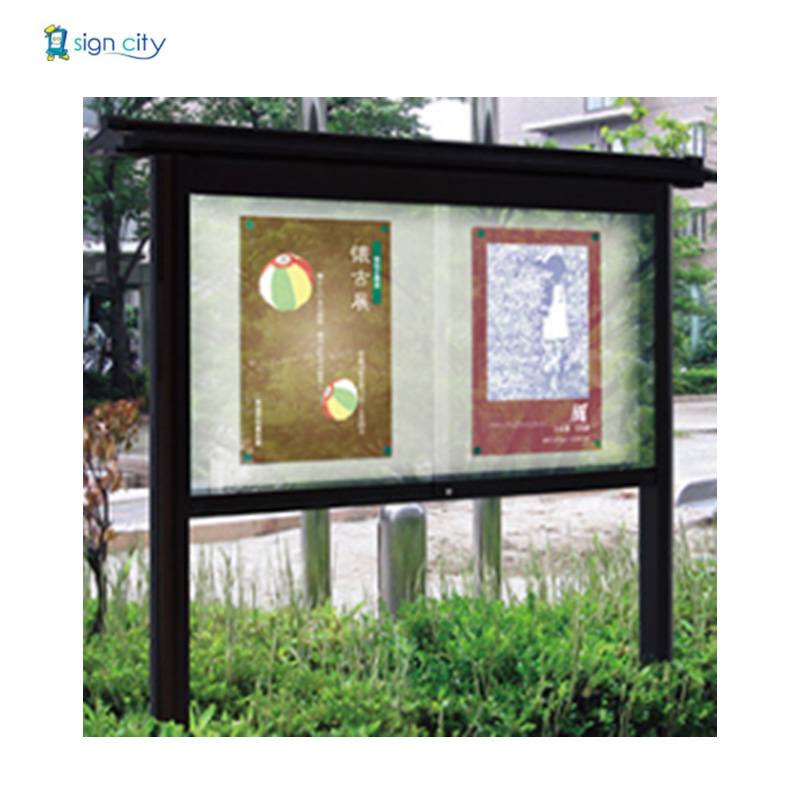

掲示板

参拝者への連絡事項には掲示板も有用です。壁付け型、自立式型があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。サインシティではNET通販にて様々な看板を取り扱いしています。

是非、チェックしてみてください。